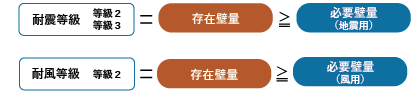

[品確法] 性能表示 壁量計算

存在壁量が、必要壁量(地震用)、必要壁量(風用)のいずれよりも多いことを確認する。

| 等級1 | 震度6強から7の地震で倒壊崩壊せず、震度5強程度の地震で損傷しない程度(基準法) |

|---|---|

| 等級2 | 上記の地震力の1.25倍の地震に対抗できる |

| 等級3 | 上記の地震の1.5倍の地震に対抗できる |

必要壁量

地震用

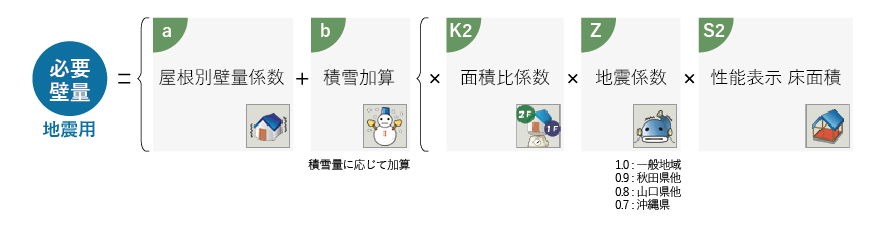

平屋建て及び2階建ての2階の場合

平屋建て及び2階建ての2階の場合

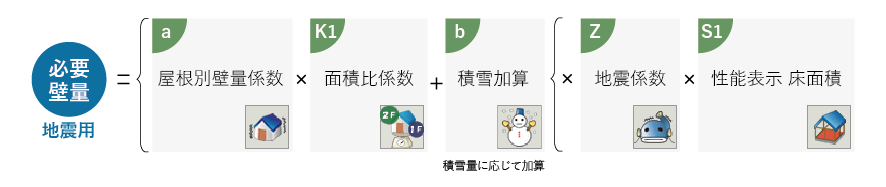

2階建ての1階の場合

2階建ての1階の場合

性能表示の2階建ての地震に関する必要壁量の求め方

| 一般地域 |

等級2

|

等級3

|

|

|---|---|---|---|

| 1階 | 軽い屋根 | {45×k1×z}×s1 | {54×k1×z}×s1 |

| 重い屋根 | {58×k1×z}×s1 | {69×k1×z}×s1 | |

| 2階 | 軽い屋根 | {18×k2×z}×s2 | {22×k2×z}×s2 |

| 重い屋根 | {25×k2×z}×s2 | {30×k2×z}×s2 | |

| 最深積雪量=1m |

等級2

|

等級3

|

|

| 1階 | 軽い屋根 | {(45×k1+16)×z}×s1 | {(54×k1+20)×z}×s1 |

| 重い屋根 | {(58×k1+16)×z}×s1 | {(69×k1+20)×z}×s1 | |

| 2階 | 軽い屋根 | {(18+16)×k2×z}×s2 | {(22+20)×k2×z}×s2 |

| 重い屋根 | {(25+16)×k2×z}×s2 | {(30+20)×k2×z}×s2 | |

※2階床面積の1階床面積に対する割合。総2階ではrf=1

k1 = 0.4 + 0.6 × rf k2 = 1.3 + 0.07/rf

※1階では、rfが大きいほど1階の壁が負担する荷重が増えることを表し、1階の必要壁量は多くなる。

※2階では、rfが小さいほど2階が水平力に振り回されやすいことを表し、2階の必要壁量は多くなる。

※ rf<0.1(2階床面積が1階床面積に比べ極端に小さい)の場合、k2=2とする。

s1 = 1階の壁量計算用床面積

= 基準法1階床面積 + オーバーハング部分 + バルコニー × 0.4

※基準法1階床面積には、バルコニー、ポーチ、オーバーハングは含まれないが、 1階の壁でそれらの荷重も支えているため、性能表示では考慮する。バルコニーは、一般的に荷重がほかの建物の部位と比べて小さいと考えられるので、×0.4として低減する。

s2 =2階の壁量計算用床面積

= 基準法2階床面積 + 吹抜部分

※基準法2階床面積では、吹抜けは含まれないが、2階の壁で支える荷重を考えると、 吹抜け部分も上部に屋根があるので性能表示では考慮に入れる。

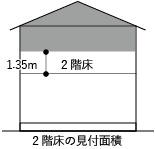

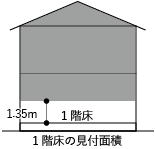

風用

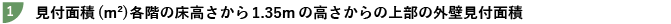

各階の床高さから1.35mの高さからの上部の外壁見付面積

| 等級2 | 地域基準風速 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 係数 | 53 | 60 | 67 | 76 | 84 | 93 | 103 | 113 | 123 |

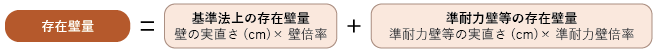

存在壁量

準耐力壁等として使える材料の基準倍率

| 種類 | 最低厚さ(mm) | 基準倍率 |

|---|---|---|

| 木ずり(片面) | 0.5 | |

| 構造用 屋外壁等で耐候処置無し 合板 屋外壁等で耐候処置あり |

特類7.5 特類5 |

2.5 |

| 構造用パネル パーティクルボード |

– 12 |

2.5 |

| せっこうボード | 12 | 1.0 |

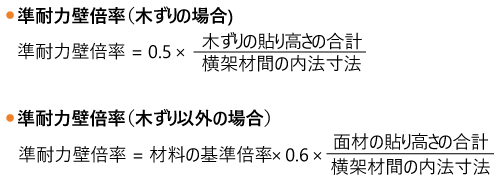

準耐力壁等の基準

| 準耐力壁 | 腰壁等(垂壁、腰壁) |

|---|---|

|

|

|

|