「学ぼう!ホームズ君」では最新技術情報や法律・制度に関する情報を積極的に発信して、皆様に木構造や耐震診断、省エネ・断熱などの「学びの場」を提供しています。

注目のコンテンツ

よくわかる木構造

木造住宅の構造に関する基礎知識

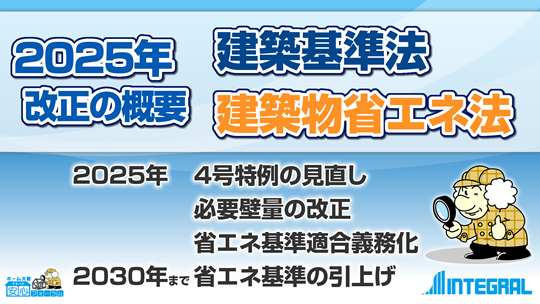

2025年の4号特例見直し等の法改正情報

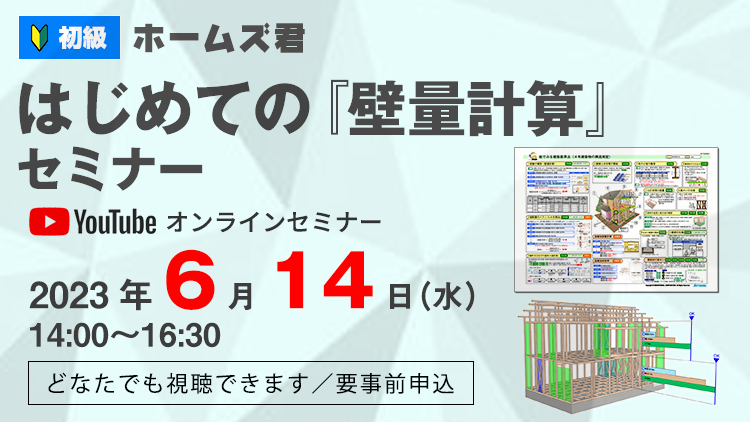

仕様規定(壁量計算・4分割法・N値計算)

住宅性能表示・長期優良住宅(耐震等級3)

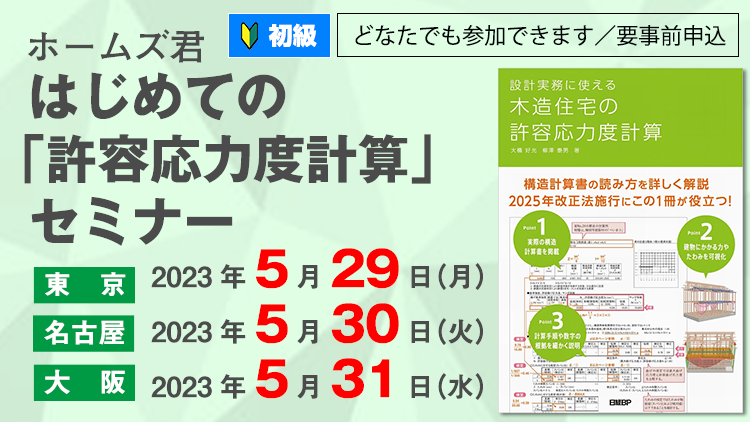

許容応力度計算(構造計算)、wallstat

2025年の4号特例見直し等の法改正情報

仕様規定(壁量計算・4分割法・N値計算)

住宅性能表示・長期優良住宅(耐震等級3)

許容応力度計算(構造計算)、wallstat

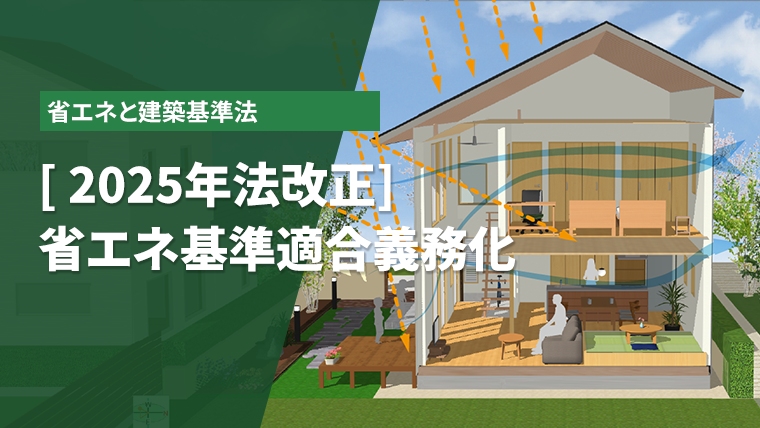

よくわかる耐震診断・改修

既存住宅の耐震診断についての基礎知識

現地調査から耐震診断の方法をわかりやすく解説

過去に発生した大地震の被害現地調査レポートなど

現地調査から耐震診断の方法をわかりやすく解説

過去に発生した大地震の被害現地調査レポートなど

よくわかる省エネ・断熱

住宅の省エネ性能、断熱性能の基礎知識

2025年からの適合義務基準の解説

外皮計算(UA値)、一次エネ消費量計算の解説

計算と実測の比較レポートなど

2025年からの適合義務基準の解説

外皮計算(UA値)、一次エネ消費量計算の解説

計算と実測の比較レポートなど

注目の記事

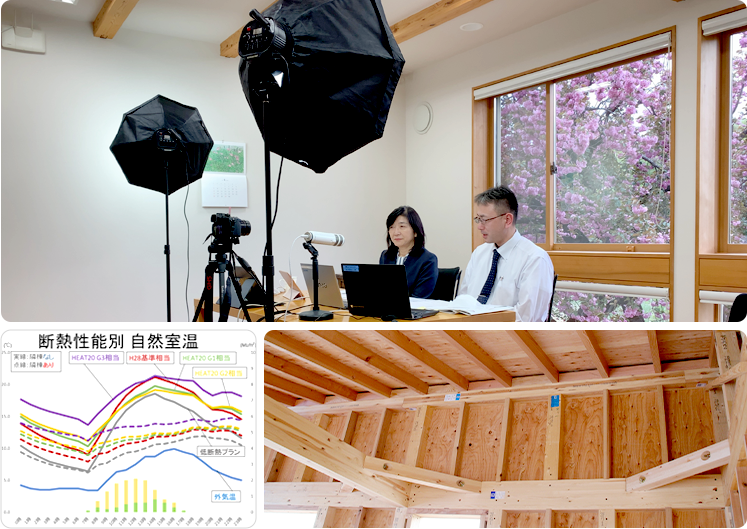

ホームズ君チャンネル

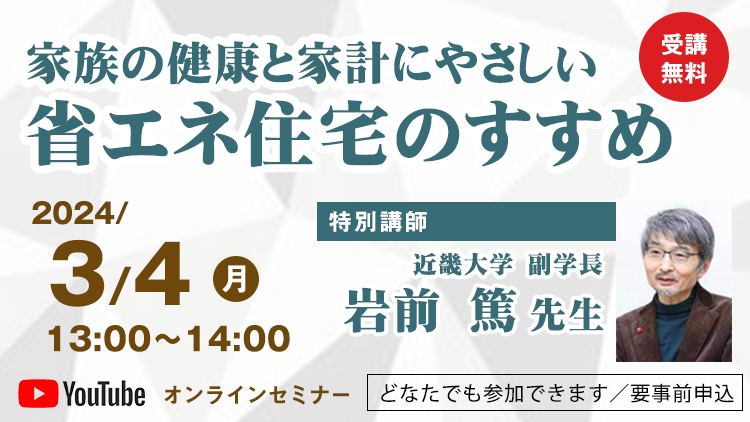

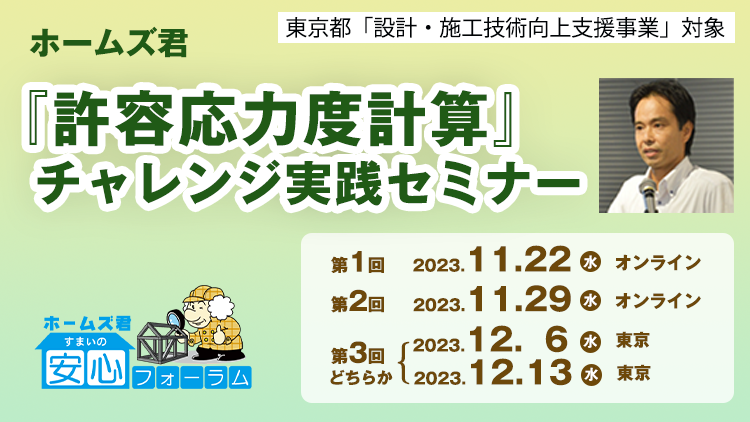

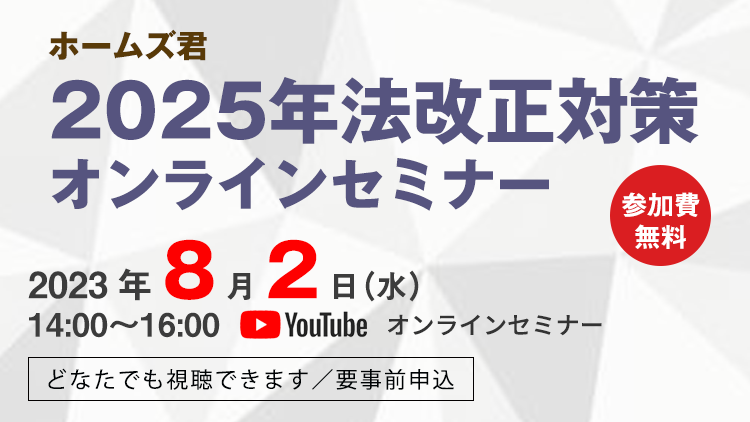

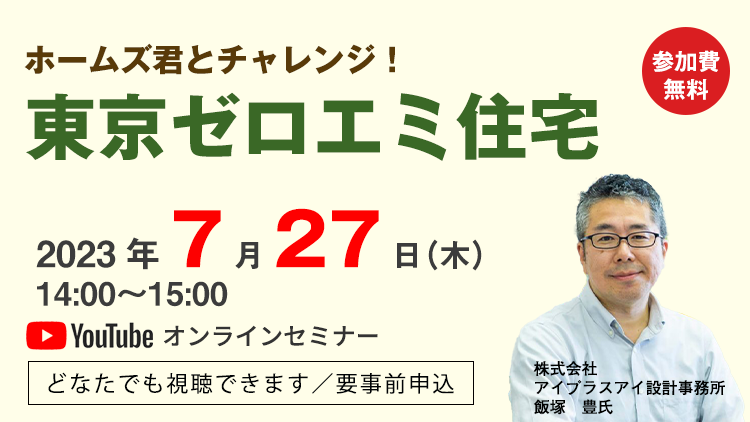

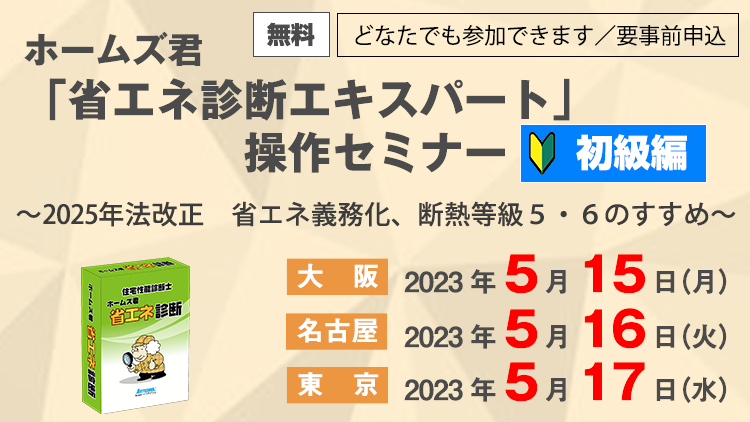

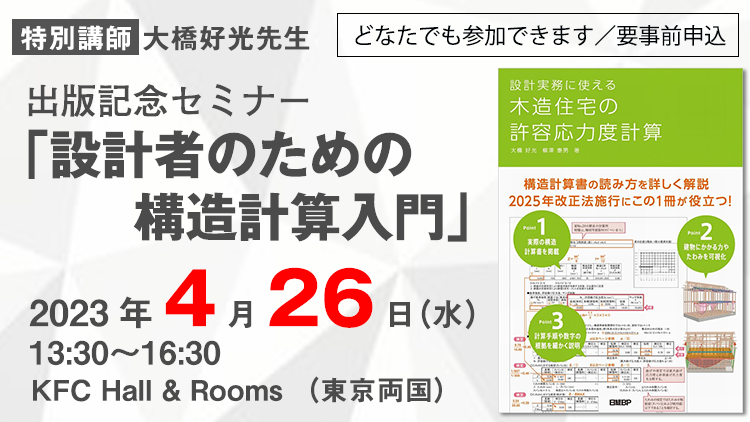

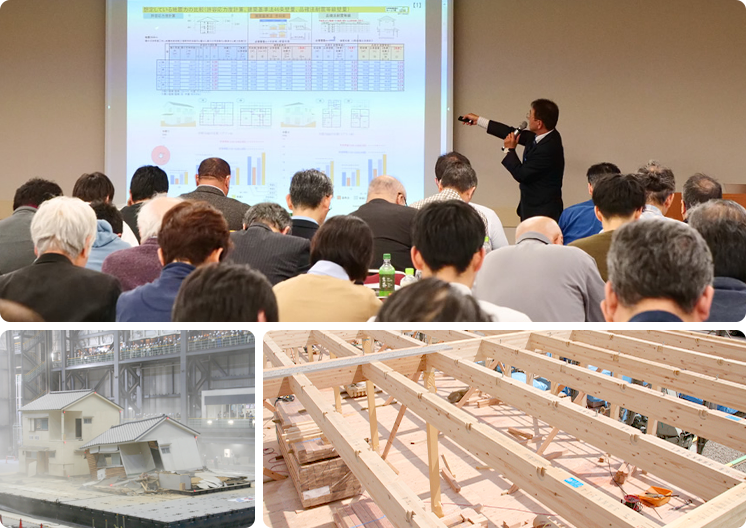

セミナー情報

会員

限定セミナー

動画アーカイブス

ホームズ君ユーザーの方は、「すまいの安心フォーラム」に入会いただくと、さまざまなセミナー動画のアーカイブを視聴できます。2025年法改正対策セミナー、耐震・断熱性能向上リフォームセミナーなど、会員限定のアーカイブ動画で、さらに学びを深めることができます。

「すまいの安心フォーラム」の会員限定サービスについて、詳しくはこちら

※すまいの安心フォーラム会員の方は、マイページへログイン後、「オンラインセミナー」ページで動画をご覧いただけます。